Después de que Estados Unidos llegó a un acuerdo con México para frenar una investigación de dumpig (práctica de competencia desleal) al jitomate y no cobrar el arancel mayor al 17 por ciento, el presidente del Consejo Agropecuario Poblano (Ceagro) Puebla, José Ignacio Menéndez, calificó como positiva la medida, aunque advirtió que los productores mexicanos deben voltear hacia otras latitudes, como América del Sur, para no depender del país gobernado por Donald Trump.

El empresario del sector agroindustrial en Puebla dijo que, aunque dicha negociación la alcanzaron sus colegas del norte del país, debe ser un precedente para que el sector primario de la República Mexicana diversifique sus mercados y no sea solo dependiente de Estados Unidos, pues tan solo en Puebla han aumentado las exportaciones hasta cinco veces en los últimos cinco años.

“Lo que sí tenemos que hacer los productores nacionales es ir buscando otras fuentes, ver hacia abajo para Centroamérica o Sudamérica o hacia Europa, pero bueno, eso es una buena señal”, refirió el representante de Ceagro, organismo que forma parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Añadió que los productores de jitomate del país tuvieron una presión por el tema de la cuota compensatoria que exigía Estados Unidos a este producto, que era de un 17.56 por ciento, y que quedará eliminado a partir del 19 de septiembre.

Además de ello, si seguía esa imposición de Estados Unidos, los productores locales hubieran frenado sus exportaciones y tendrían que saturar el mercado interno, lo cual tampoco era positivo para la economía local, explicó Menéndez.

En este contexto, dijo que, tras la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos, los estados productores de jitomate (llamado tomate en algunas partes del país) tendrán certidumbre.

Más historias

El mango de Michoacán pone miras en Europa, Rusia y Japón

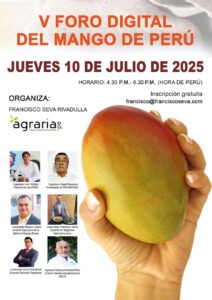

En marcha el V Foro Digital del Mango de Perú

24 de Junio: Día del agricultor