Seipasa, empresa especializada en la investigación, desarrollo y fabricación de tratamientos naturales para la agricultura, ha obtenido el registro fitosanitario del biopesticida Seican en Estados Unidos.

Seican es un nuevo fungicida, insecticida y acaricida para el control de plagas y enfermedades. Desarrollado a partir de una novedosa formulación basada en sustancias de origen botánico, Seican proporciona un potente efecto de choque frente a enfermedades como oídio, botrytis, y contra un amplio número de insectos y ácaros.

Pedro Peleato, CEO de Seipasa, ha asegurado que la obtención del registro fitosanitario en EEUU es un paso fundamental en la expansión internacional de la compañía. “Nuestra estrategia pasa por crecer globalmente con soluciones adaptadas a las necesidades de cada país y mercado. El registro fitosanitario es un aval para presentarnos ante el mercado con una propuesta sólida. Por ello es un elemento clave para Seipasa”, ha señalado Peleato.

“El de Seican es el registro más reciente que hemos obtenido, pero Seipasa acumula 15 años de experiencia en el registro de soluciones fitosanitarias. Disponemos de registros en países como Estados Unidos, México, Perú, Marruecos, España, Italia o UK. Vamos a seguir creciendo en el mercado internacional gracias a las solicitudes de registro que tenemos en marcha en países como Turquía, Israel, Chile o Ecuador, y que pronto van a llegar”, ha destacado el CEO de Seipasa.

Seican ejerce una acción curativa que impide la propagación de hongos. Como fungicida, Seican interrumpe la esporulación y provoca la deshidratación del hongo, por lo que los síntomas visibles desaparecen rápidamente de las hojas.

Dentro de su modo de acción insecticida y acaricida, Seican actúa por contacto gracias a su capacidad para penetrar en el cuerpo de los insectos, a través de sus partes blandas, hasta provocar su deshidratación y muerte. Seican no genera resistencias y es idóneo para su inclusión en estrategias de control integrado de plagas. Además, está certificado en OMRI para su uso en sistemas de producción orgánica.

Acerca de Seipasa

Seipasa es una empresa pionera en la formulación y desarrollo de tratamientos para la protección natural, la bioestimulación y la nutrición de los cultivos. Desde hace más de 20 años, la compañía formula y registra soluciones de alto valor tecnológico que se aplican en las agriculturas más exigentes del planeta. Seipasa está establecida en más de 20 países en todo el mundo.

Más historias

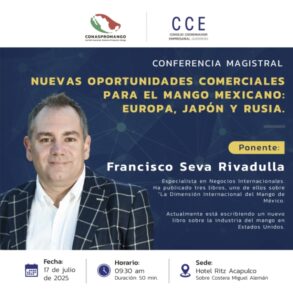

Nuevas oportunidades comerciales para el mango de México

El mango de Michoacán pone miras en Europa, Rusia y Japón

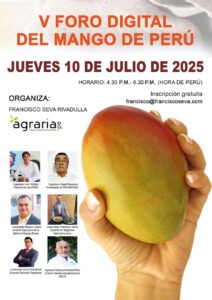

En marcha el V Foro Digital del Mango de Perú